On croit connaître les limites de la médecine, puis une avancée scientifique sur la trisomie 21 rebat les cartes. La nouvelle intrigue, inspire, et bouscule nos habitudes de pensée. Des équipes patientes travaillent loin des caméras et posent des jalons. Une expérience en laboratoire raconte déjà un possible changement de cap.

Avancée scientifique sur la trisomie 21

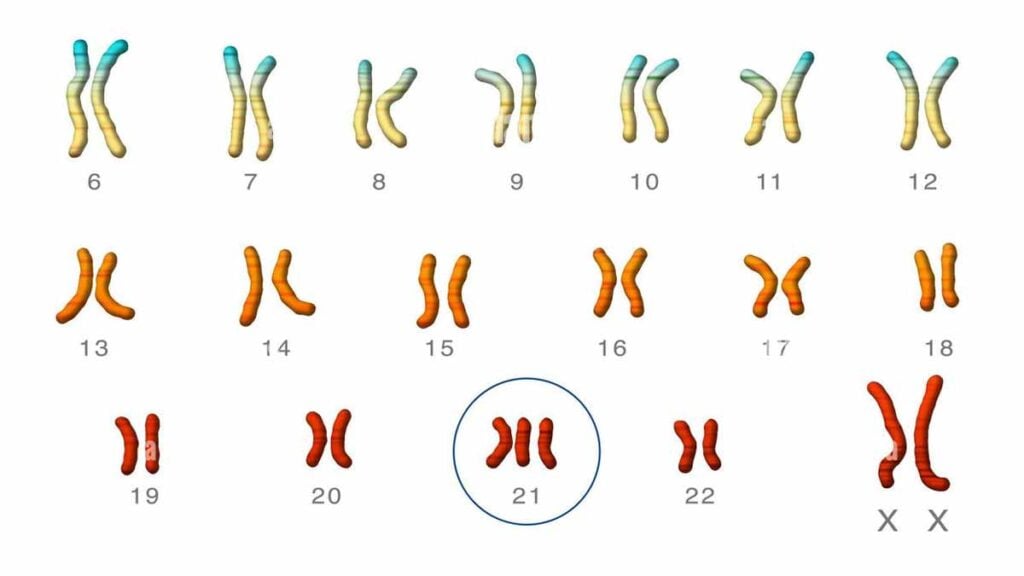

Au Japon, des chercheurs ciblent l’excès de matériel génétique au cœur des cellules. Leur idée tient en une image simple : retirer le chromosome surnuméraire avec des ciseaux moléculaires. La scène se joue in vitro, sur des lignées dérivées de cellules cutanées. Ils reprogramment ces cellules en iPSC, ces souches pluripotentes si utiles pour modéliser l’humain. Ils travaillent aussi sur des fibroblastes, ces ouvriers discrets du tissu conjonctif. La stratégie vise le chromosome 21 de trop, pas un autre. L’outil repère une séquence, s’y arrime, puis tranche à l’endroit précis.

Le geste ressemble à une microchirurgie, mais au niveau de l’ADN. Les premiers relevés montrent un profil d’expression génique qui se rééquilibre. Des voies cellulaires reprennent un rythme plus ordinaire sous l’œil des instruments. Un laboratoire ne promet rien à l’échelle d’un patient avec une simple figure. Il décrit, il mesure, il vérifie, et il consigne chaque pas. Cette étape reste essentielle pour ancrer une avancée scientifique sur la trisomie 21 dans le réel. Elle ne guérit personne aujourd’hui, elle balise un chemin crédible pour demain. La prudence s’impose, l’enthousiasme reste permis, et le dialogue s’ouvre.

Des ciseaux moléculaires, une cible précise

CRISPR/Cas9 ne tient pas du miracle, il tient d’une mécanique fine. Un ARN guide pointe la zone, l’enzyme Cas9 coupe exactement à l’endroit choisi. La cellule répare, ou perd le morceau en trop, selon le design. Cette approche paraît technique, elle devient limpide quand on suit la logique. Dans la trisomie 21, le défi porte le nom d’un chromosome surnuméraire. Supprimer l’excès redonne une chance d’équilibre aux réseaux d’expression. L’équipe compare avant, pendant, après, puis aligne les données.

Les iPSC révèlent la plasticité d’un système encore reprogrammable. Les fibroblastes apportent un regard complémentaire, plus ancré dans le quotidien des tissus. Chaque résultat appelle un contrôle, puis un second regard indépendant. Rien ne s’improvise, tout se documente avec des protocoles robustes. Le geste n’a pas sa place chez l’humain à ce stade. Le geste garde sa valeur, car il clarifie un mécanisme central. Communiquer ce pas sans l’enjoliver renforce la confiance du public. Le débat scientifique avance mieux quand les promesses restent mesurées. On parle ici d’une avancée scientifique sur la trisomie 21 qui éclaire, pas d’une solution prête à l’emploi.

Résultats, limites, et ce que cela change vraiment

Les courbes d’expression reviennent vers des valeurs attendues après retrait du chromosome excédentaire. La dynamique cellulaire s’apaise, des marqueurs redeviennent lisibles pour l’œil averti. La portée réelle s’inscrit au présent : une preuve de concept, convaincante et située. L’étape humaine n’existe pas, et personne de sérieux ne la prétend imminente. Toute translation vers un organisme vivant exige des garanties supplémentaires. La question des effets hors cible se pose et appelle des audits rigoureux.

La tolérance des tissus, la stabilité dans le temps, tout doit passer par le crible. Les chercheurs évoquent les neurones et les cellules gliales comme terrains futurs d’exploration. Le cerveau mérite une prudence extrême et des méthodologies irréprochables. La médecine n’efface pas une trisomie, elle peut atténuer certains effets biologiques. La santé n’exige pas une norme unique, elle cherche des appuis concrets pour mieux accompagner.

Des familles demandent des réponses claires, pas des slogans. Des cliniciens attendent des protocoles, pas des promesses lyriques. La recherche sérieuse progresse par itérations, sous le regard de ses pairs. Mettre des mots justes sur une avancée scientifique sur la trisomie 21 change déjà le débat public. Les décideurs peuvent alors investir, cadrer, et suivre des indicateurs pertinents. Le soin trouve sa place quand science et société avancent de concert. L’éthique aide à tenir le cap et à reconnaître les limites. Cette avancée scientifique sur la trisomie 21 n’oppose pas espoir et lucidité, elle les réconcilie.

Éthique, accompagnement, et horizon prudent

La trisomie 21 ne définit pas une vie entière, elle en modifie certains paramètres. Des personnes portent ce chromosome en plus et construisent des existences riches. La société apprend encore à mieux accueillir, à mieux soutenir, à mieux inclure. Une innovation ne doit jamais recouvrir ces réalités de sa lumière. L’éthique invite à traiter la personne avant la condition. Informer les familles avec des mots simples relève du respect élémentaire. Éviter les surpromesses protège la confiance pour les essais de demain.

Un comité indépendant peut évaluer les risques et la gouvernance. Les collectifs de proches apportent une expertise vécue précieuse et précise. Des essais cliniques, s’ils naissent un jour, demanderont une transparence totale. Un calendrier clair, des critères robustes, un suivi long, voilà la base. L’attention aux bénéfices réels doit primer sur l’effet d’annonce.

Les médias ont ici un rôle : relayer sans grossir ni minimiser. Les chercheurs ont un devoir : expliquer sans jargon inutile ni pudeur excessive. La médecine a une promesse : améliorer le soin, sans effacer la personne. Le politique a une tâche : garantir un cadre protecteur et équitable. Le public a un droit : comprendre les enjeux, poser des questions et recevoir des réponses.

Parler d’une avancée scientifique sur la trisomie 21 exige cette écoute mutuelle et cette rigueur partagée. Ce dialogue patient forge la confiance, puis autorise le pas suivant. L’histoire de la recherche s’écrit à cette cadence humaine, exigeante et tangible.