Moins d’un collège sur dix applique vraiment la mesure « Portable en pause », jugée coûteuse et inutile par des chefs d’établissement.

À la rentrée, on a beaucoup parlé d’une école sans téléphone. Des élèves concentrés, des cours sans distraction, un cadre plus apaisé. Sur le papier, l’idée séduit, elle paraît presque évidente. Dans la réalité, le dispositif « Portable en pause » peine à trouver sa place, et les collèges racontent une tout autre histoire.

Entre contournements d’élèves et matériel absent

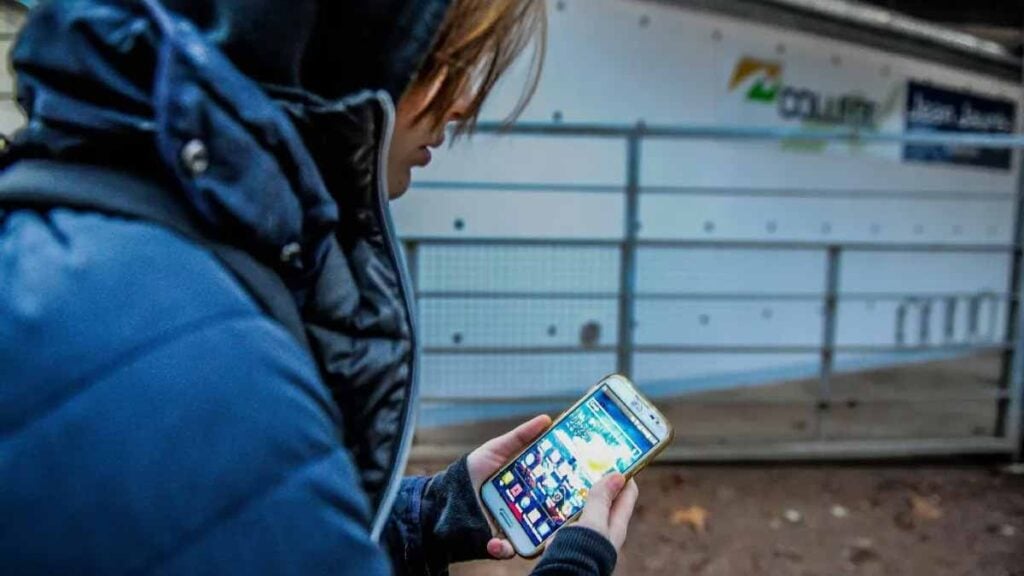

À écouter les collégiens, la mesure ressemble plus à une rumeur qu’à une vraie règle. Certains rangent leurs téléphones en mode avion, d’autres envoient des messages en douce depuis les toilettes. Plusieurs assurent même n’avoir jamais entendu parler du dispositif. « Depuis la rentrée, personne ne nous a parlé de changement », raconte Ilona, élève de 3ᵉ.

Côté établissements, les obstacles sont nombreux. En théorie, les élèves devraient déposer leurs portables dans des pochettes ou des casiers dès l’arrivée. Dans les faits, peu de collèges disposent du matériel. Les collectivités rechignent à financer, et les équipes éducatives refusent de porter seules ce poids. « Humainement, on ne pouvait pas faire reposer cette tâche sur la vie scolaire », explique une principale dans l’Oise. Un autre témoignage d’élève, cette fois à Toulouse, pointe le manque criant de surveillants : « Ils ne peuvent pas récupérer mille téléphones chaque matin. »

Alors, la plupart appliquent une règle bien plus simple : s’appuyer sur la loi de 2018 qui interdit déjà le portable. Dans de nombreux établissements, les téléphones sont simplement confisqués dès qu’ils apparaissent, même dans une poche arrière. Moins sophistiqué que « Portable en pause », mais beaucoup plus réaliste.

Coûts, logistique et loi déjà en vigueur

Le fond du problème, c’est l’argent. Selon les chiffres, un collège de 450 élèves devrait dépenser près de 10 000 euros pour s’équiper. Les chefs d’établissement le répètent, la logistique est titanesque. Comment ranger des centaines de téléphones chaque matin, puis les restituer sans ralentir toute l’organisation scolaire ? « Il faut du personnel, des assistants d’éducation, des gens pour gérer tout ça. Et nous n’en avons pas », constate Bruno Bobkiewicz, proviseur et secrétaire général du SNPDEN-UNSA.

Certains, minoritaires, estiment que la collecte peut s’organiser en interne. D’autres demandent une dotation spécifique pour financer la mesure. Mais la grande majorité juge que la loi existante suffit. « L’usage du téléphone est proche de zéro dans beaucoup de collèges », résume Bruno Bobkiewicz. Le constat est partagé par Michaël Vidaud, principal à Nice : la loi de 2018 permet déjà de confisquer, sanctionner, et limiter au maximum l’utilisation des portables.

De nombreux chefs d’établissement vont plus loin : ils voient dans Portable en pause une mesure inutile, un affichage politique plus qu’une vraie réponse aux besoins. Car sur le terrain, l’usage des téléphones est déjà largement régulé. Oui, il reste des exceptions, des élèves qui profitent d’un coin discret pour envoyer un message. Mais l’interdiction fonctionne, globalement. Et plutôt que d’ajouter une nouvelle couche coûteuse, beaucoup préfèrent consolider ce qui existe.

Une promesse ambitieuse qui se heurte au réel

À force de vouloir formaliser chaque geste, on finit parfois par perdre de vue l’essentiel : l’efficacité. Le dispositif « Portable en pause » avait pour but de marquer les esprits, de donner un signal fort. Aujourd’hui, il révèle surtout les limites d’un système scolaire déjà sous pression, où chaque nouvelle règle implique du personnel, des moyens, des heures à gérer.

Dans les salles de classe, le portable reste une tentation. Mais il est loin d’être le fléau qu’on imagine. Les élèves savent qu’ils risquent la confiscation, les parents approuvent souvent cette fermeté, et les enseignants trouvent un équilibre. De là à transformer chaque établissement en zone de contrôle renforcé, beaucoup jugent que le pas est trop grand.

En définitive, le débat dit quelque chose d’autre : la tension entre les grandes annonces et le quotidien des écoles. Ce dispositif incarne cette fracture. L’intention est claire, mais l’application reste bancale. Et dans les couloirs des collèges, ce sont encore les vieilles méthodes — confiscation, rappel à l’ordre, sanctions — qui tiennent la route.