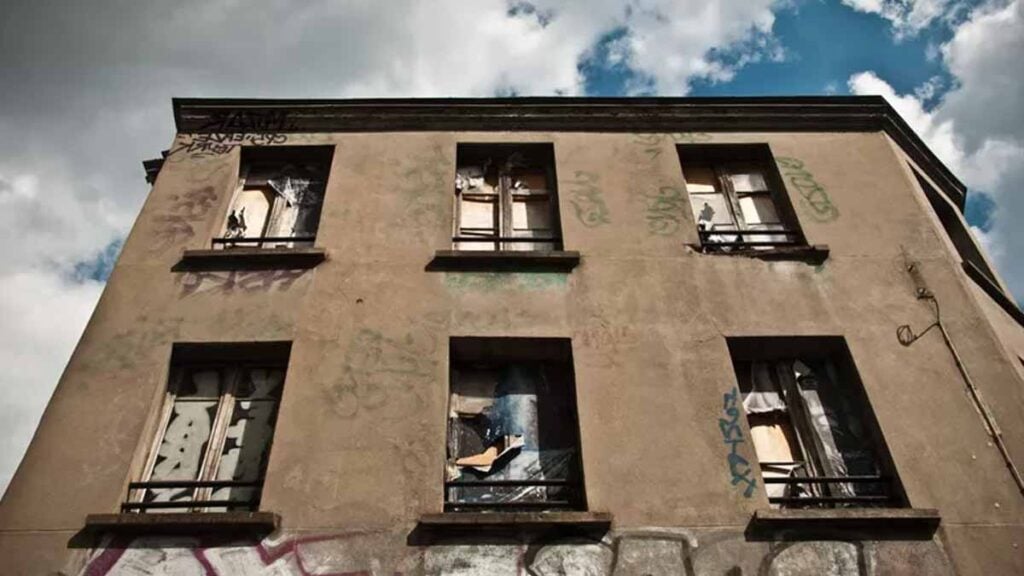

Caroline n’aurait jamais imaginé traverser une telle épreuve. Depuis juin 2022, son bien immobilier à Montreuil est bloqué par un squat d’un immeuble qui lui appartient. Trois logements, deux bureaux et un grand atelier se sont retrouvés occupés illégalement par près de cinquante personnes. Les tribunaux lui ont donné raison à plusieurs reprises, la dernière décision datant d’août 2024. Pourtant, malgré ces victoires, la préfecture refuse d’ordonner l’expulsion. Son quotidien est devenu un mélange d’attente, de colère et de dépenses qu’elle n’a pas choisies.

Quand la justice dit oui, mais que rien ne bouge

Obtenir une décision favorable devrait être la fin du parcours. Dans son cas, c’est seulement le début. Une procédure accélérée existe sur le papier : expulser les squatteurs en 72 heures. Mais rien n’a été appliqué. L’administration se retranche derrière l’idée de préserver l’ordre public et choisit de ne pas agir. Autrement dit, le silence officiel équivaut à un refus.

Ce refus entretient une situation intenable. Caroline continue à payer les charges et l’eau consommée par les occupants, alors même qu’elle n’a plus accès à son propre bâtiment. Elle craint aussi qu’un accident survienne, car un mur a été construit illégalement à l’intérieur. La responsabilité civile pourrait se retourner contre elle, une absurdité totale quand on pense qu’elle n’a plus aucun contrôle sur le lieu. Ce squat d’un immeuble n’est plus seulement un problème juridique, il devient un fardeau financier et moral.

Associations, administration et blocages en chaîne

La préfecture justifie son inaction par des arguments liés au maintien de l’ordre. Dès que des associations de soutien aux sans-papiers s’impliquent, les décisions se compliquent. Ces collectifs défendent les occupants en leur offrant un appui logistique et médiatique. Ils exercent parfois des pressions sur la propriétaire et sur les journalistes. Dans ce climat, l’État préfère temporiser plutôt que d’agir.

Cette inertie pèse lourd. Les voisins se sentent menacés par ce squat d’un immeuble qui change l’ambiance du quartier. Caroline, elle, se heurte à une montagne administrative. Chaque recours judiciaire ressemble à une victoire creuse, vite annulée par l’absence d’exécution. Le système judiciaire paraît déconnecté : il tranche, mais ne garantit pas l’application. Derrière ces lenteurs se cachent des vies, des projets suspendus et une confiance qui s’effrite.

Les conséquences pour une propriétaire piégée

Caroline voulait vendre son immeuble. Elle avait des projets, l’envie de tourner la page. Impossible dans ces conditions. Les acheteurs reculent dès qu’ils découvrent la situation. Même les plus téméraires ne s’engagent pas face à l’incertitude. Tant que ce squat d’un immeuble perdure, toute transaction est bloquée.

Elle doit donc continuer à entretenir un bien dont elle est privée, régler des factures d’eau, gérer des charges, sans percevoir aucun revenu. Le projet de réinvestir ailleurs s’évapore. À cette contrainte financière s’ajoute la peur : si un incident survenait à cause du mur érigé par les squatteurs, la loi pourrait la juger responsable. Elle vit sous pression constante. La seule lumière dans ce tunnel reste le soutien de ses proches, même si cela ne résout rien concrètement.

Le squat d’un immeuble : une bataille qui dépasse le cas personnel

Ce drame individuel met en lumière une faille plus large. Quand l’administration choisit de ne pas appliquer une décision judiciaire, le droit de propriété perd sa valeur. Le squat d’un immeuble devient alors le symbole d’un système paralysé, où la justice et l’autorité préfectorale se renvoient la balle. Les propriétaires se retrouvent seuls face à leurs problèmes.

Certains plaident pour des réformes plus fermes. Des procédures réellement rapides, des recours simplifiés, une obligation d’action pour la préfecture. D’autres estiment que la dimension humaine et sociale de ces occupations complique tout. Dans bien des cas, les squatteurs sont en situation de grande précarité, soutenus par des associations organisées. Expulser devient un acte politiquement sensible. Mais où placer la limite entre compassion et respect du droit ?

Caroline explore désormais d’autres moyens : médiatiser son affaire, mobiliser l’opinion, solliciter des collectifs spécialisés pour défendre les propriétaires. C’est une bataille épuisante, mais elle refuse de céder. Chaque jour qui passe renforce sa conviction que la loi doit évoluer. Car un squat d’un immeuble ne devrait jamais transformer la vie d’un propriétaire en cauchemar interminable.