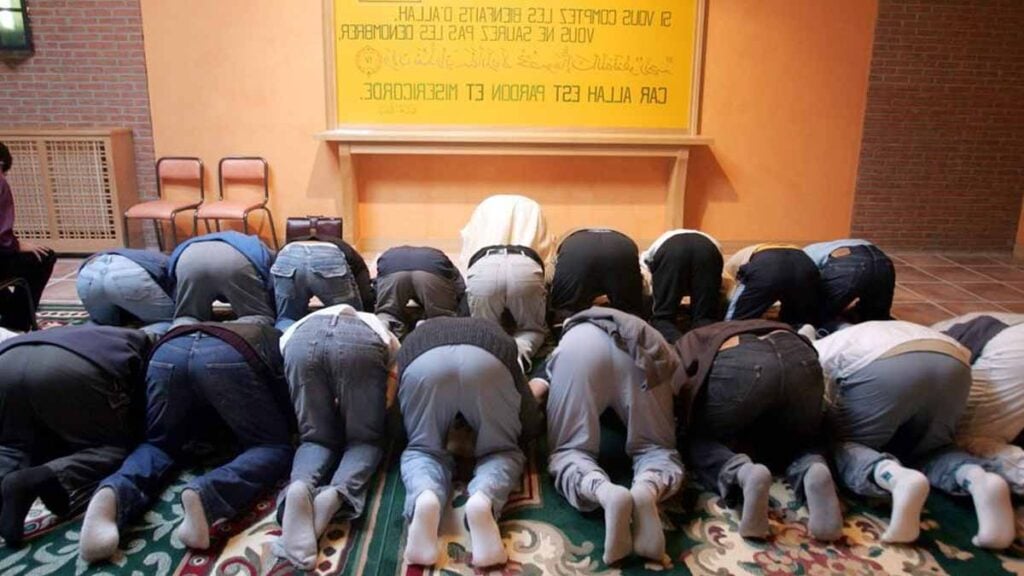

Dans cet État malaisien, manquer la prière du vendredi peut désormais coûter jusqu’à deux ans de prison et une lourde amende.

Une règle qui bouleverse le pays… Depuis le 18 août 2025, une nouvelle loi islamique fait trembler l’équilibre fragile entre religion et libertés individuelles. Dans l’État de Terengganu, en Malaisie, manquer la prière du vendredi peut désormais valoir deux ans de prison. Et pas que, à cela s’ajoute une amende de 600 euros. Le texte ne laisse qu’une échappatoire : prouver une excuse jugée valable. Ce durcissement, voulu par le parti islamique au pouvoir, replace brutalement la religion au cœur de la vie publique.

Malaisie : une nouvelle loi islamique qui fait couler des encres

L’affaire dépasse largement les murs des mosquées. La règle sera affichée aux entrées, les patrouilles religieuses veilleront à son application, et des rapports réguliers contrôleront les fidèles. Les critiques n’ont pas tardé. L’opposition malaisienne parle de mesures « choquantes », et les ONG rappellent qu’une telle approche nuit à l’image de l’islam. Phil Robertson, responsable de l’ONG AHRLA, évoque une atteinte directe à la liberté de croyance. Selon lui, la liberté inclut aussi celle de ne pas pratiquer. Les appels à un retrait des mesures se multiplient, visant directement le Premier ministre Anwar Ibrahim.

Mais les partisans de la réforme défendent le texte avec force. Muhammad Khalil Abdul Hadi, membre de l’assemblée locale et président du comité chargé de l’application de la charia, insiste : les sanctions ne seraient imposées qu’en dernier recours. Pour lui, les prières du vendredi symbolisent autant la foi que l’obéissance collective. Les sanctions de charia en Terengganu s’ajoutent à d’autres règles anciennes, déjà renforcées en 2016 : manquement au ramadan, comportements jugés indécents ou harcèlement public. L’État choisit de resserrer l’étau, avec une conviction claire : l’ordre religieux doit primer.

Une société divisée

La Malaisie vit avec un système juridique à deux vitesses. Le droit civil coexiste avec la charia, mais cette cohabitation reste tendue. Les tribunaux islamiques sont compétents pour les affaires personnelles et familiales concernant les musulmans, soit près des deux tiers de la population. L’islam est religion d’État, mais le pays reste officiellement ouvert à d’autres confessions. Cette dualité, souvent vantée comme un équilibre, se retrouve aujourd’hui mise à mal. L’affaire de Terengganu illustre un basculement : les autorités locales cherchent à donner à la charia une place plus forte, quitte à restreindre des libertés civiles reconnues ailleurs dans le pays.

Les 32 sièges de l’assemblée régionale sont détenus par le PAS, ce qui étouffe toute opposition et laisse le champ libre aux réformes les plus strictes. Dans ce contexte, la nouvelle loi islamique en Malaisie devient un symbole, autant religieux que politique. Elle s’impose comme une démonstration de force. Les critiques estiment qu’elle enferme la population musulmane dans une pratique imposée, loin de l’esprit de foi librement choisie. Les partisans, eux, parlent de discipline et de cohésion. Les sanctions de charia en Terengganu ravivent un vieux débat : où placer la frontière entre croyance personnelle et loi publique ?

Une tension qui ne faiblit pas

Au-delà des chiffres, deux ans de prison, 600 euros d’amende, c’est la philosophie qui inquiète. La charia ne se limite plus aux grandes infractions. Elle entre dans l’intimité des pratiques religieuses, contrôlant jusqu’à l’assiduité à la prière. Pour certains, c’est une étape logique dans l’application stricte des textes. Pour d’autres, c’est une dérive qui mine les droits fondamentaux. Dans les rues de Terengganu, les avis divergent. Certains fidèles jugent normal de rappeler la gravité de l’obligation religieuse. D’autres craignent la stigmatisation, les dénonciations publiques et la peur d’une surveillance accrue.

Cette fracture reflète une société qui peine à concilier tradition et modernité. Cette nouvelle loi islamique en Malaisie ne s’arrête pas aux fidèles, elle envoie un message au monde : ici, la religion reste une affaire d’État. La charia en Terengganu révèle la direction que veut prendre le PAS, et interroge sur l’avenir d’un pays où chaque prière peut désormais devenir une question judiciaire.