Sous Paris, plus de 2 400 tonnes d’or dorment en secret, un trésor national dont la valeur explose. Zoom sur cette réserve colossale.

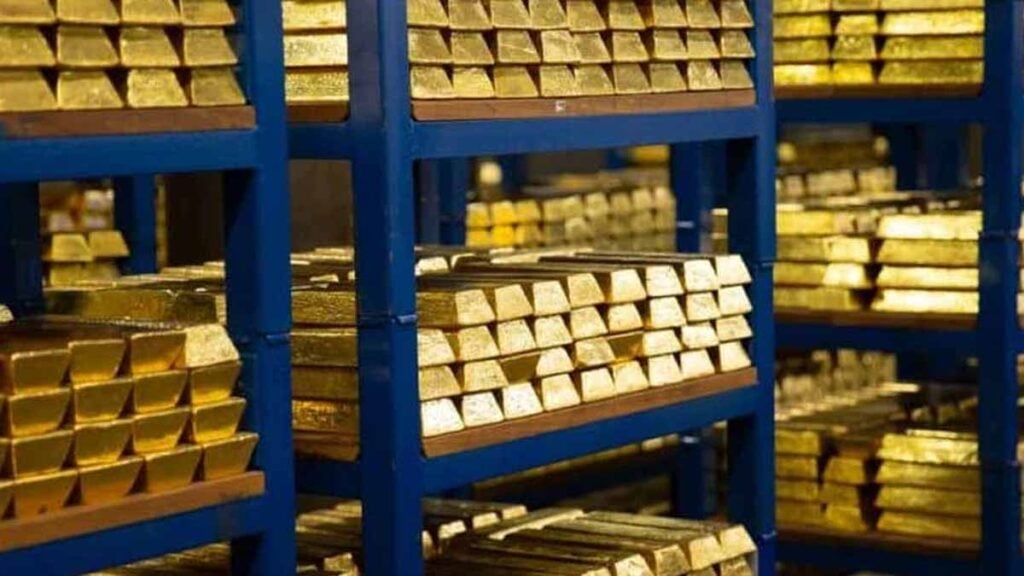

Un trésor dort sous Paris, invisible au quotidien, mais pourtant bien réel. Derrière d’épaisses portes d’acier, à plus de vingt mètres sous terre, s’empilent des lingots qui appartiennent à toute une nation. Ils brillent dans l’ombre, comme une mémoire figée du temps. Les réserves d’or de la Banque de France intriguent, fascinent, et posent une question troublante : faut-il les garder, ou oser y toucher ?

Le poids invisible des réserves d’or de la Banque de France

Plus de 2 400 tonnes reposent dans la fameuse « Souterraine », une salle immense où l’air semble chargé d’histoire. La France occupe la quatrième place mondiale avec ce stock impressionnant, derrière les géants qui dominent l’économie mondiale. Ces lingots, serrés les uns contre les autres, s’étendent sur une surface équivalente à deux terrains de football, à quelques pas de la Bastille. On a presque l’impression d’un roman, sauf qu’ici, chaque chiffre est bien réel.

La valeur de cet or suit les caprices du marché. En 2018, on parlait d’environ 87 milliards d’euros. Cinq ans plus tard, le montant atteignait 144 milliards. Aujourd’hui, avec les hausses du cours, on frôle les 177 milliards. Ce trésor n’est pas figé : il respire au rythme des fluctuations internationales. C’est un capital stratégique qui rassure autant qu’il attise les convoitises. Et pourtant, malgré son ampleur, il ne peut pas effacer d’un coup la montagne de dettes publiques qui dépasse 3 000 milliards. À peine une respiration dans l’océan.

Ce paradoxe nourrit les débats. Certains imaginent vendre une partie de l’or pour apaiser le fardeau financier. Mais liquider une partie de ce patrimoine, c’est comme céder des bijoux de famille. Une fois partis, impossible de revenir en arrière. Si les prix montent après coup, le regret peut être amer. L’histoire économique regorge d’exemples où des pays ont cédé trop tôt et perdu ensuite des milliards. Les réserves d’or de la Banque de France restent ainsi comme un bouclier silencieux : leur valeur est mouvante, mais leur présence rassure en cas de tempête mondiale.

Vendre ou protéger : un dilemme sans réponse simple

L’idée de transformer ce trésor en argent frais hante régulièrement les esprits. Sur le papier, c’est séduisant : céder une fraction de l’or et réduire un peu la dette. Mais la réalité s’avère beaucoup plus nuancée. Même en vendant tout, la dette resterait largement intacte. Moins de 6 % seraient couvertes, un soulagement dérisoire au regard de l’effort global.

Au-delà des chiffres se pose la question des risques. L’or joue un rôle particulier : il rassure les marchés, protège en cas de crise monétaire, et représente une garantie ultime si tout bascule. En se séparant d’une partie trop importante, la France perdrait un levier de confiance auprès des partenaires étrangers et des institutions internationales. Les réserves d’or de la Banque de France incarnent plus qu’une valeur marchande : elles sont aussi un symbole de stabilité.

À cela s’ajoute une dimension humaine : l’attachement presque émotionnel à ce patrimoine commun. Imaginer que ces lingots dorment sous Paris suscite à la fois fierté et interrogation. On sait qu’ils ne suffiront jamais à résoudre tous les problèmes budgétaires, mais on se rassure de leur présence. Comme un vieux coffre de famille qu’on n’ouvre qu’en cas d’extrême nécessité. Une forme de sécurité psychologique, autant que financière.

Une stratégie de prudence assumée

Depuis 2009, la France n’a plus touché à son or. Pas une vente, pas un achat. Une ligne claire : la prudence avant tout. Cette immobilité volontaire est souvent critiquée, jugée trop frileuse par certains, mais elle repose sur une logique simple : protéger le pays face aux secousses du monde. Les marchés de l’or sont imprévisibles, capables de s’envoler comme de plonger. Miser dessus comme sur une loterie serait dangereux.

La Banque de France préfère conserver son rôle de gardienne du temps long. L’or reste une assurance silencieuse contre les crises extrêmes. En parallèle, chaque lingot est surveillé, contrôlé, audité. Rien n’échappe à ce processus de transparence, destiné à maintenir la confiance des citoyens et des partenaires. Dans ce jeu d’équilibre, l’or devient bien plus qu’un métal jaune. Il incarne une vision : celle d’un pays qui choisit la solidité plutôt que l’illusion d’un gain immédiat.

À travers ce choix, une autre vérité s’impose. Le cœur du problème n’est pas l’or, mais la manière dont l’État gère ses finances, ses dépenses, et ses recettes. Les lingots ne sont pas la solution miracle. Ils sont un filet de sécurité. Le vrai défi se joue ailleurs : dans la capacité à bâtir une économie durable. D’assurer la prospérité et de protéger l’avenir. Et c’est sans doute là que réside la leçon la plus précieuse de ce trésor caché : une richesse ne se mesure pas seulement en milliards, mais aussi en confiance et en stabilité.