Un étrange ruban brun traverse l’Atlantique depuis quelques années, fascinant les scientifiques et inquiétant les habitants des côtes.

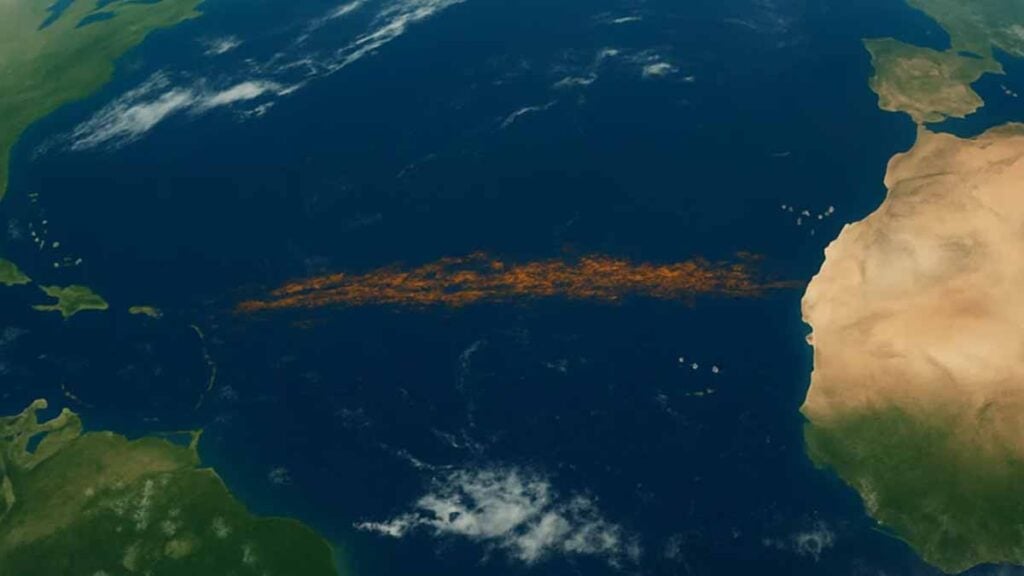

Vu de l’espace, le spectacle surprend. Un immense ruban brun s’étire à la surface, reliant l’Afrique de l’Ouest aux Caraïbes. Ces nappes mouvantes intriguent les scientifiques autant qu’elles inquiètent les habitants des côtes. Ce phénomène massif a désormais un nom : les sargasses pélagiques de l’Atlantique.

Sargasses de l’Atlantique, d’une curiosité à une marée brune mondiale

Il y a quinze ans, personne n’aurait imaginé pareille expansion. Ces algues flottaient autrefois dans la mer des Sargasses, discrètes, confinées à une zone chaude et pauvre en nutriments. Aujourd’hui, elles dessinent une ceinture de près de 9 000 kilomètres, deux fois la largeur des États-Unis. Les chiffres donnent le vertige : 37,5 millions de tonnes recensées en mai dernier par satellite.

Les chercheurs du Harbor Branch Oceanographic Institute en Floride ont passé quarante ans à analyser des satellites, des prélèvements et données chimiques. Leur constat est clair : la croissance est fulgurante, la répartition s’élargit chaque année, sauf rares exceptions. Depuis 2011, ces marées brunes reviennent comme une respiration saisonnière, mais à chaque cycle elles s’étendent davantage.

Pourquoi un tel emballement ? L’explication ne se trouve pas seulement en mer. Les sargasses de l’Atlantique se nourrissent des nutriments venus de la terre. Azote et phosphore qui ruissellent depuis les champs, les eaux usées, l’air chargé de particules. Le fleuve Amazone joue ici un rôle central. Ses crues déversent d’énormes quantités de nutriments qui dopent la croissance de ces algues, tandis que ses sécheresses ralentissent le processus.

Transportées par les grands courants comme le Gulf Stream, elles s’amassent dans le golfe du Mexique. Déjà, dans les années 1990, ces amas avaient provoqué des échouages impressionnants et même l’arrêt temporaire d’une centrale nucléaire en Floride. Les signaux d’alerte étaient là, mais leur ampleur actuelle dépasse tout ce qui avait été imaginé.

Quand l’abondance se transforme en menace

Dans l’océan, ces algues jouent pourtant un rôle vital. Elles abritent des tortues, des poissons, une multitude d’invertébrés. La National Oceanic and Atmospheric Administration les considère comme un habitat essentiel pour plus d’une centaine d’espèces. Dans leur juste mesure, les sargasses de l’Atlantique enrichissent la biodiversité marine. Mais leur excès bascule vers la catastrophe.

Lorsqu’elles atteignent les plages, elles étouffent littéralement le littoral. Les amas en décomposition dégagent du sulfure d’hydrogène. C’est un gaz toxique qui rend l’air irrespirable. Les riverains parlent de maux de tête, de nausées, d’une odeur insoutenable. Les plages autrefois paradisiaques se transforment en terrains bruns et pestilentiels. Le tourisme recule, les hôtels dépensent des fortunes pour les nettoyer, les pêcheurs se retrouvent piégés dans les filets d’algues.

Et ce n’est pas tout. Ces tapis en putréfaction rejettent aussi du méthane et d’autres gaz à effet de serre. Leur rôle dans le cycle du carbone intrigue et inquiète les climatologues : quelle part de réchauffement ces masses brunes pourraient-elles accentuer ? L’eutrophisation, ce trop-plein de nutriments, n’est plus une simple affaire locale. Elle redessine l’équilibre global des océans.

Les scientifiques appellent à des solutions internationales. Surveiller, prévoir, réduire le ruissellement agricole : les pistes existent, mais la coordination reste un défi. Car le phénomène dépasse les frontières. L’Atlantique devient le miroir de nos excès terrestres. Les sargasses de l’Atlantique ne sont pas qu’un problème de plage, elles révèlent un basculement planétaire.

Vers quel avenir ?

À mesure que les océans se réchauffent, la question s’élargit. Si ces algues prospèrent dans l’Atlantique, pourquoi d’autres régions ne connaîtraient-elles pas la même invasion ? Les scientifiques redoutent l’apparition de nouvelles marées brunes ailleurs dans le monde, alimentées par le même cocktail : chaleur accrue et nutriments en excès.

Ce ruban brun, spectaculaire depuis l’espace, n’est pas qu’une curiosité visuelle. Il raconte notre rapport troublé à la mer, la façon dont les activités humaines façonnent des déséquilibres inattendus. Ce n’est plus seulement une affaire de biologie marine, mais une histoire d’humanité qui se reflète dans l’eau.