Voici une histoire qui accroche tout de suite : invasion d’algues entre l’Atlantique et l’Afrique qui s’étire sans bruit. On l’observe du ciel et on devine un long ruban brun. Des scientifiques regardent, des pêcheurs soupirent, des élus s’agitent. Toi aussi tu sens que quelque chose change en mer.

Invasion d’algues entre l’Atlantique et l’Afrique

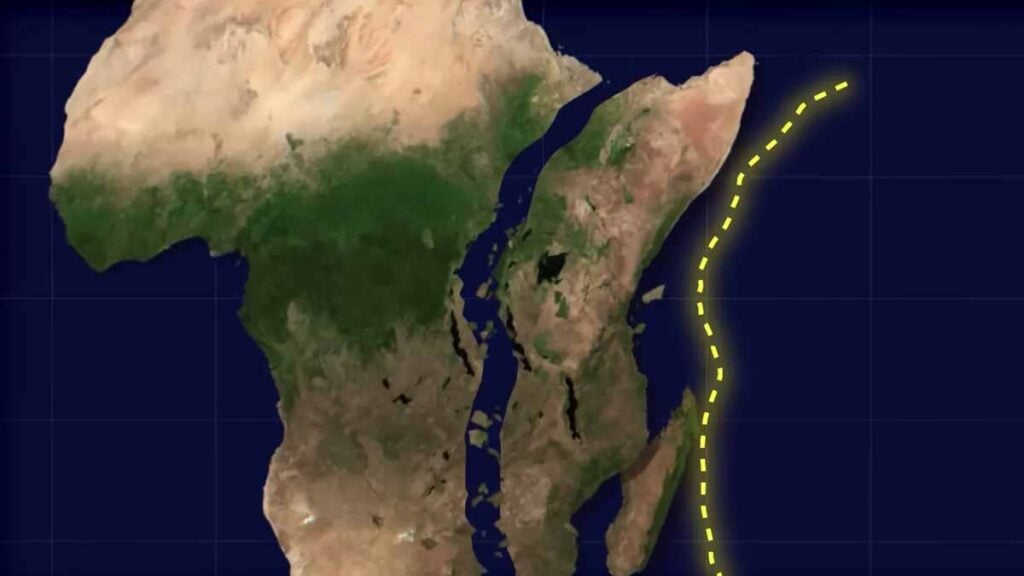

On parle d’un phénomène visible depuis l’espace et pourtant mal apprivoisé sur terre. Les images dévoilent une bande gigantesque qui relie deux continents et bouscule nos repères. La Grande Ceinture de Sargasses prend des allures de frontière mouvante. Des capteurs confirment une masse énorme, avec des pics à plus de trente millions de tonnes. Les chiffres ne crient pas, ils persistent et finissent par convaincre. Le récit démarre en 2011 avec une première flambée remarquée par les satellites. Les saisons passent et la courbe grimpe avec une régularité têtue.

En 2025, on parle d’environ 8 850 kilomètres, une longueur presque irréelle. Les chercheurs posent des cartes sur la table et recomposent l’histoire. Le courant Loop sort ses muscles et entraîne la nappe vers l’ouest. Le Gulf Stream ramasse des filaments, puis étire l’ensemble comme un filet. Des paliers apparaissent, des ruptures aussi, qui rythment l’année. Les habitants des côtes se réveillent parfois face à une marée brune. Les touristes s’arrêtent et prennent des photos qui sentent l’œuf pourri. Le ruban reste vivant, même immobile sous le soleil. On comprend vite que l’invasion d’algues entre l’Atlantique et l’Afrique ne raconte pas une simple anomalie. Elle s’impose, elle tient, elle redistribue des cartes économiques et sociales. Cette preuve s’imprime sur les plages, pas uniquement dans les rapports.

Nutriments de la terre, carburant de mer

L’histoire suit la trace des nutriments comme on suit une piste fraîche. L’azote et le phosphore jaillissent des bassins versants et glissent vers l’océan. Les sargasses adorent ces assiettes bien garnies et poussent à une vitesse déconcertante. Des expériences anciennes montrent des biomasses qui doublent en une dizaine de jours. Les estuaires jouent les relais et propulsent la croissance vers le large. L’Amazone sert d’exemple parlant avec ses crues nourricières spectaculaires. Les années humides nourrissent davantage, les années sèches freinent la machine. Le Mississipi et l’Atchafalaya alimentent le golfe avec une régularité lourde. Des marées brunes ont déjà bloqué des infrastructures et coûté très cher.

Les agriculteurs font leur part sans le vouloir, avec des ruissellements insistants. Les villes en ajoutent par des rejets mal traités et des réseaux saturés. L’atmosphère pose aussi son voile avec des dépôts venus de loin. Tout se mélange et fabrique un océan plus riche qu’avant. Cette richesse profite à une algue qui n’attendait que ça. Les cartes de circulation redistribuent ensuite la manne et brassent la masse. On revient au ruban pour constater la synchronisation des poussées. Les épisodes forts collent aux pics d’apports, ce n’est plus un hasard. Derrière ces dynamiques, l’invasion d’algues entre l’Atlantique et l’Afrique agit comme un révélateur efficace. Elle pointe des excès à terre et met l’océan au centre du tableau.

Entre refuge marin et casse-tête côtier

Les sargasses abritent des juvéniles, des tortues, une foule de petites bêtes. Ce radeau vivant rend service au large et nourrit discrètement la chaîne alimentaire. Les poissons profitent des recoins, les oiseaux chassent au-dessus avec adresse. Le tableau reste beau tant que les algues flottent et respirent. L’ennui commence quand elles s’échouent en paquets massifs. Les plages se couvrent et dégagent des odeurs de sulfure qui piquent. Les hôtels ferment des accès, les mairies louent des pelles mécaniques. Les coraux étouffent sous des draps bruns qui bloquent la lumière.

Les herbiers perdent du terrain et tirent la langue sous la charge. Des zones pauvres en oxygène apparaissent et coupent la vie courte. Les filets s’alourdissent, les moteurs aspirent des touffes et calment leur ardeur. Les élus regardent les factures grimper très vite. Les habitants s’organisent, ramassent, trient, recyclent quand c’est possible. On teste des barrages et des tapis convoyeurs près des passes. Ces outils aident, sans miracle, face aux arrivées par vagues. Les entreprises flairent une ressource et transforment en biostimulants ou en matériaux. La recherche suit et évalue les usages sans brûler les étapes. Tout cela raconte une tension entre bénéfice écologique et nuisance quotidienne. Sur la ligne de crête, l’invasion d’algues entre l’Atlantique et l’Afrique met la patience des littoraux à rude épreuve.

Surveiller, prévenir, s’adapter

Le suivi devient une habitude et presque un réflexe utile. Les satellites fournissent des cartes hebdomadaires que les collectivités consultent comme une météo. Des modèles prévoient la dérive et orientent les équipes de terrain. Des alertes locales guident les chantiers de collecte et économisent des heures. Les plages respirent mieux quand on retire vite les premiers arrivages. Les filières s’affinent et transforment l’algue en valeur ajoutée. On parle compost, briques biosourcées, absorbants d’hydrocarbures, idées futées. Les ingénieurs testent des barges et des filets semi-submergés pour piéger la masse. Les pêcheurs partagent des routes d’évitement et gardent leurs hélices intactes. Les autorités régionales poussent des plans de réduction des nutriments à la source.

Les agriculteurs ajustent des pratiques, par paliers, sans caricature ni jugement. Les stations d’épuration se modernisent et ferment des vannes fuyardes. L’éducation fait sa part et relie la rivière à la plage avec clarté. La coopération prend forme entre pays riverains qui partagent la même nappe. On échange des données, des protocoles, des retours d’expérience honnêtes. Les financements arrivent mieux quand le diagnostic reste précis et partagé. La perspective change quand on passe du constat à l’action pragmatique. On imagine des saisons touristiques aménagées et des fenêtres d’activité optimisées. La stratégie assume l’incertitude et bâtit une boîte à outils évolutive. Dans ce cadre, l’invasion d’algues entre l’Atlantique et l’Afrique sert de test grandeur nature pour nos politiques publiques. Elle force l’innovation et rappelle que la mer réagit à chaque geste à terre. Et chaque progrès local atténue la prochaine poussée, même modestement.